旭川市のグリーンサンタの森は、大雪山をのぞむ上川盆地を囲む森の北東部、東鷹栖にあります。すぐとなりは国有林で、ヒグマもときどき出てきます。開拓時代に大きな木は伐られましたが、残された木が育って大木になっています。その中に、ササ原になってしまい森林にもどらない場所を刈って、みんなで遊べる広場にしました。

![]()

ミズナラ

葉の縁がギザギザと波打つような形をしています。長生きし、大木になる樹木の1つです。秋になると、ドングリを落としネズミやリスにいろいろな場所へと運んでもらいます。とても堅い木で、家具材として、また薪としても最高級です。材は灰色っぽくて重厚感があります。

オニグルミ

クルミの仲間は、まわりの植物の成長をおさえる性質が強い木です。湿気のある土地が好きです。秋になると大きなクルミをいくつも落とし、エゾアカネズミやエゾリスなどの食糧になっています。

ハリギリ

幼樹のときは幹にトゲがあり、太くなるとトゲがなくなり深く裂けるような模様がでてきます。葉がとても大きく、手のひらのような形をしています。本州では新芽を天ぷらにしますが、北海道ではまだあまり一般的ではありません。太さ1m以上、高さも25m~30mの大木になります。材質は柔らかく、木目がはっきりしてきれいです。地元の人はセンノキと呼びます。

ハルニレ

とても長生きして大木になる樹木の一つです。神社や公園には樹齢400年~500年ほどの大木が見られますが、森の中での大木は非常に少ないです。湿った土地が好きです。また、冬にエゾシカが樹皮を食べることがあります。アイヌ語ではチキサニといいます。

オヒョウニレ

幹はハルニレとそっくりです。葉が熊の手のひらのように裂けているので、ハルニレとの区別がつきます。エゾシカがよく好んでこの樹の樹皮を食べるようです。

ドロノキ

薄緑灰色のなめらかな幹が特徴です。パイオニア植物の一つで、綿毛のついたフワフワのタネをたくさんとばし、荒れ地にいち早く芽をだして、成長していきます。60~70年たつと腐ってきます。昔はマッチの軸などに利用されていました。

シナノキ

夏に白い花がびっしりと咲いて、甘い香りが山に漂います。北海道の代表的な蜜源で、材質は柔らかく、合板やアイヌの彫刻などに使われています。葉のようなものの中心から2、3個の実がぶらさがる特徴的な実がつきます。花はフランスではハーブティーに利用します。

キハダ

樹皮はやわらかいコルク質で、内側はあざやかな黄色をしています。この黄色い部分を乾燥させると胃薬になります。またこの苦味が眠気覚ましになることも。小さなドライオレンジ状の実をつけます。北海道では珍しくミカン科の木です。材はやわらかく、黄色っぽい特徴のある木目できれいです。

オオバボダイジュ

シナノキとよく似ていますが、シナノキよりも2まわりほど大きい葉が特徴です。

ヤマナラシ

日当たりがよく、荒地にいち早く根を下ろし、成長の早い、寿命の短い木です(パイオニア)。葉の柄がとても長く、弱い風でもカラカラとよく音を出すことから『山鳴らし』と呼ばれます。材はドロノキとよくにて、とてもやわらかく下駄やマッチの軸などに使われました。

ミズキ

春に枝打ちすると樹液が大量にでてきます。ミズキの枝は赤くてあざやかな色をしています。正月にまゆ玉をつけるのに使われます。材はやわらかく真っ白で木目がはっきりしません。

ヤチダモ

グリーンサンタ広場の目印になる大木です。北海道の代表的な有用広葉樹。沢の中でも根を張って育ちます。農家の庭先で昔植えられたヤチダモが大きくなっているのをよく見かけます。200年くらい成長し、まっすぐに育つのが特徴。材質はミズナラほどではないですが堅く、木目ははっきりして非常にきれいです。大きな翼のついた回転するタネをたくさんつけて、冬の風の強い日には遠くまでタネが飛んでいきます。

カツラ

小さなハート型の葉が特徴。沢の近くの湿気のある土を好みます。秋には葉から甘いにおいが漂います。小さなタネは遠くまで飛び、荒地でも芽を出します。樹皮は深く裂け、ねじれたようになるのが特徴です。材は白くてやわらかく、能面やアイヌの木彫にも使われます。木目ははっきりしません。親の木が歳をとり、弱ってくると、まわりから子どもの木が何本も生えてきます。100年以上生き続け、何世代も同じ場所で成長します。

ケヤマハンノキ

沢のまわりの湿気のあるところを好みます。シラカバの仲間で、成長は早く材はやわらかく、小さな松ぼっくりのような実をつけます。河畔林にはこの木が多いです。

アズキナシ

沢のまわりの湿気のあるところを好みます。シラカバの仲間で、成長は早く材はやわらかく、小さな松ぼっくりのような実をつけます。河畔林にはこの木が多いです。

イヌエンジュ

アイヌの木彫に使われることで有名です。辺材が白く、芯材は焦げ茶。昔は床柱などに使われた高級材です。マメ科の樹木なので、根に窒素を固定し、土を肥やしてくれます。初夏に白い花をたくさんつけ、甘い香りが漂います。森の中ではあまり大きくならず、まわりの木が大きくなり暗くなると枯れてしまいます。

イタヤカエデ

北海道を代表するカエデ。ほとんどの山に生えており、秋には紅葉が、春先にはメープルシロップ採りなどが楽しめます。材質は堅くて粘りがあり、家具(昔はスキーや道具の柄にも)に使われます。木目ははっきりしません。家具にすると、カジュアルな感じになります。イタヤは「板屋」のこと、「板の屋根のように雨がおちてこない」の意味。

イチイ(別名オンコ)

暗いところで何百年も生き続ける、非常に成長の遅い針葉樹。森の中では風格を感じます。材は赤味が非常にきれいで、堅く、腐りにくく、水回りなどにも使われます。秋に甘い赤い実をつけ、果実酒などにしますが、タネは有毒です。山からたくさん掘り出され、和風庭園に使われたため、大きいイチイはなくなってしまいました。これから数百年は保全の必要がある木です。

キタコブシ

まだ山に何もない春、まっさきに白い花を咲かせ、森を華やかにします。この花が沢山咲いた年は豊作だといわれています。赤い大粒の実をつけ、鳥が食べます。材は白く、お香のような上品な香りがします。

カラマツ

北海道のカラマツは、信州から苗や種で運ばれてきたものです。針葉樹の中では珍しく紅葉し、葉を落とします。エゾヤチネズミが樹皮をたべて立ち枯れすることがあります。昔は炭坑の坑木のために植林され、閉山で買い手がなくなり放置されましたが、最近は加工技術で、ねじれやすい欠点をカバーできるようになり、建築材にも使われています。木目がはっきりして赤みがあり、強度もあります。

ホオノキ

葉が大きく、長さが20cm以上になります。秋になると真っ赤な、大きな実をつけます。この実を数分お湯に入れておくと、おいしいホオノキ茶ができます。材は油っけがあり、刃物のサヤに使いました。あまり長生きする木ではありません。

トドマツ

北海道を代表する針葉樹のひとつ。自然に純林をつくることもあります。道北ではいちばん多く植林されています。幹に傷をつけると、苦いヤニを出します。このヤニは昔、喉の薬になるといわれていました。本州のシラビソやモミの仲間で、加工しやすく伸縮しにくいので、建築材などに利用されています。

カタクリ

代表的な春植物の一つ。この山の近くにある突哨山(とっしょうざん)は日本でも代表的なカタクリ群落で有名です。花を咲かせるまで7年ほどかかると言われています。昔はこの球根からでんぷんを採取し、カタクリ粉を作っていました。

クルマバソウ

葉が6~10枚ほど輪になって生えるかわいらしい植物です。白い花が咲きます。少し暗い森林内に群落をつくります。

エゾエンゴサク

同じく春植物の代表の一つ。ここでは、この種とカタクリがほぼ同時に咲くため、ピンクと紫色の花畑ができます。花の色は、青、紫、水色、ピンク、白などいろいろあるので、色違いを探してみるのも面白いです。おひたしでたべられます。

オオタチツボスミレ

ここではスミレの仲間では、この種が一番多くみられます。夏に、林道の脇にびっしりと咲いていました。踏みつけに強い植物です。

ニリンソウ

森林にふつうにみられる春植物の一つ。一つの茎から二つの花が咲くということで、この名がつきました。まれに緑色がまじるものもあり、ミドリニリンソウと呼ばれこともあります。おひたしで食べられます。

ノブキ

遊歩道の脇にびっしりと生えています。フキの葉を小さくしたような形をしています。この実はねばねばしていて、道行く人の服にくっつきます。

フクジュソウ

春植物の代表の一つ。黄色い花を咲かせます。まだ寒くて虫が少ない時期に、太陽の光をあつめて、熱で虫を誘い受粉させるそうです。

![]()

ヒグマ

2009年に遊歩道上に大きな糞がありました。ヒグマもたびたび遊歩道上を移動するようです。入山する際は、無用の接触を避けるために、人間の存在を相手に知らせなければいけません。また、食べ物などを捨てないようにしましょう。

エゾシカ

糞や足跡が多数あります。足跡は針葉樹林や、林道など歩きやすい場所でよく見かけます。エサの少ない冬の間は、樹皮や木の冬芽を食べます。木の繊維をひっぱってはがすので、1~2mくらいの高さまで樹皮がなくなり、そのため、木が枯れてしまうこともあります。

エゾヤチネズミ

市街地を除いて、森の中に広く生息しています。木の実や昆虫も食べますが、餌のない冬にはカラマツの樹皮を食べます。また、春植物のカタクリの花なども食べることが知られています。ネズミはキツネやテンなどの貴重な食料になっています。

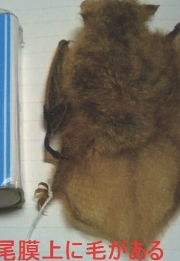

コテングコウモリ

トドマツ林で死骸を発見しました。旭川地方には12種のコウモリが確認されています。この種は旭川では広く分布しています。イタドリやササ、ハリギリなどの葉の下をねぐらにすることもあります。

エゾリス

近くの森林や公園などにも生息しています。クルミを半分に綺麗に割って食べているので、半分になったクルミが落ちていたら、エゾリスがいる証拠です。夏と冬で毛が生え変わります。シマリスと違って、冬眠はしません。

アカゲラ

木をつついて穴をあけ、中にいる虫を食べます。枯れた木は虫が入りやすく、その虫を食べに木をつつくので、穴だらけの木が見られることがあります。

シマリス

近隣の山で確認されています。クルミをばらばらにして食べるので、食痕で発見することは難しいです。木にできた樹洞をねぐらとし、冬眠もします。

コゲラ

日本で生息しているキツツキの仲間で最も小さい種です。カラマツの樹皮を上手にはがし、中にいる虫を捕食しているのを見かけました。

アカハラ

胸のあたりが鮮やかなオレンジ色をしています。ミミズや昆虫、ヤマブドウなどの木の実を食べています。旭川の山地でよく見かける種です。

エゾゼミ

森の中で「ジー」と途切れない大きな音を出しています。幼虫は土の中から穴を掘って地上にでてきて、木や葉の裏で孵化します。親指サイズのセミです。

アマガエル

農地や山で多くみられるカエルの代表。森の中で見つかるアマガエルは、各々が環境に合わせた様々な体色をしています。ここでは緑色、灰色、白色などが多くみられます。

エゾアカカエル

アマガエルよりも顔つきが鋭く、体も大きくなります。アマガエルより数は見かけませんが、北海道の代表的なカエルです。

ヒメギフチョウ

春を代表する蝶です。幼虫のころはオクエゾサイシンを食べています。カタクリが咲く時期に、ヒメギフチョウは見られます。

エゾアカネズミ

森林に生息する代表的なネズミ。地中に穴を掘って巣穴にしたり、冬のエサをためておきます。クルミの両側に小さな穴が対照的に空いているのは、このネズミが口をつっこんで食べたあと。耳もまるく大きく、体も茶色で、とてもかわいいネズミです。

ヒメネズミ

森林にしか生息できないネズミ。尻尾が体よりも長く、木登りが上手。エゾアカネズミ、エゾヤチネズミよりも小さい。これもかわいいネズミです。

キタキツネ

糞や足跡があります。森で姿はあまり見かけません。むしろ人里ではふつうに見られます。開拓時代にはほとんど見かけることはなかったそうですが、現在は人慣れして残飯やトウキビ畑を荒らしたりします。観光客からエサをもらうために道路に出て交通事故にあうこともあります。人と一定の距離感が必要です。

エゾタヌキ

グリーンサンタの山にもいるはずです。雑食性ですが、ネズミなどの素早い動物をとらえるのは苦手。木の実や、昆虫などを食べます。

エゾクロテン

好奇心旺盛な肉食動物。ネズミや小鳥などを食べる名ハンター。人間もあまり警戒しません。自分のほうが強いと思っているようです。かわいいですが本質は猛獣です。木登りも上手。冬眠はしません。